肉类作为人类饮食结构中的重要组成部分,其品质与安全直接关系到消费者的健康。在肉类品质评估中,颜色是反映肉质、新鲜度及食用安全性的关键指标。传统依靠人眼主观判断肉色的方式,易受光线、个人经验等因素影响,准确性难以保证。随着科技的发展,色差仪凭借其客观、精准的颜色测量能力,已成为生鲜肉类品质检测的重要工具,为肉类生产、加工及销售环节的品质控制提供了科学依据。

肉类作为人类饮食结构中的重要组成部分,其品质与安全直接关系到消费者的健康。在肉类品质评估中,颜色是反映肉质、新鲜度及食用安全性的关键指标。传统依靠人眼主观判断肉色的方式,易受光线、个人经验等因素影响,准确性难以保证。随着科技的发展,色差仪凭借其客观、精准的颜色测量能力,已成为生鲜肉类品质检测的重要工具,为肉类生产、加工及销售环节的品质控制提供了科学依据。

新鲜度检测:肉类的颜色通常与其新鲜度直接相关。随着时间的推移,肉类可能会发生颜色变化,这可能是由于氧化、腐败或变质所引起的。色差仪可以用来监测肉类的颜色变化,帮助生产商和零售商确定产品的新鲜度,以决定是否适合销售或消费。

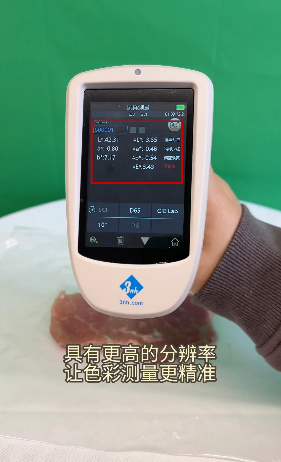

色差仪是一种仪器,用于测量物体表面的颜色。其工作原理基于人眼对颜色的感知,通过测量样品表面反射的光线,将结果表示为Lab色彩空间中的数值。在Lab色彩空间中,L表示亮度,a表示红绿色度,b表示黄蓝色度,这种表示方法使颜色可以以数值化的方式来描述,从而实现了对颜色的精确测量和比较。

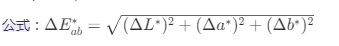

在L*a*b*色空间中,色差公式rE*ab说明色差的程度而不是方向,他由下列方程式决定。

其中L*,a*,b*表示试样与标样之间的差别该公式是应用最多的色差公式,用来描述两个颜色的差别。数值越大颜色差别越大,数值越小颜色差别越小; 该公式也常用来描述测色仪器的重复性、台间差、示值误差。

1. 检测设备与行业规范

用于肉类检测的色差仪需满足特定技术要求,例如常见的 8mm 测量口径搭配 d/8 光学结构(可排除镜面反射光,适应肉类不规则表面)。对于纹理复杂的肉类(如带脂肪层的肉块),建议选择 20mm 大口径型号,以提高检测准确性。

我国国标GB/T 9695.6-2008《肉与肉制品 色差值的测定》 对检测条件作出明确规定:

光源采用 D65(模拟自然光);

观测角度为 2°;

检测结果需同时记录 L*、a*、b * 值及总色差 ΔE,确保数据的规范性和可比性。

2. 肉色 Lab 值与肉类品质的关联

不同肉类的 Lab 值存在特定范围,通过数值变化可直接判断肉质新鲜度及品质状态(以常见肉类为例):

指标 含义 正常范围(猪肉) 异常判定标准

L*(明度) 亮度指标,数值越高越亮 49-55(淡红至暗红) >55 时,判定为 PSE 肉(苍白、渗水肉)

a*(红度) 红绿色偏移,正值偏红 偏红(因部位略有差异) 过低提示肉色暗沉或变质

b*(黄度) 黄蓝色偏移,正值偏黄 数值较低(偏红) 过高可能因氧化导致颜色发黄、新鲜度下降

其中,PSE 肉是常见的异常肉类型,其特征为 L*>55,肉色苍白、质地松软、表面渗水,易被误判为注水肉或病害肉,严重影响销售。

3. 不同畜种肉色的差异特征

不同种类的肉类,其 Lab 值存在天然差异,检测时需结合畜种特性判断:

畜种 L * 值特点 颜色趋势 a与 b值特征

牛肉 较低(<50) 偏黄(b * 值较高) a * 值中等,红度低于猪肉

猪肉 接近 50 偏红(a * 值较高) b * 值较低,颜色鲜亮

鸡肉 >60(明亮) 偏白 a*、b * 值均较低,颜色浅淡

为确保检测结果的准确性,需严格遵循以下操作规范:

1. 检测时间要求

猪肉:宰后 45-60 分钟内为新鲜度最佳检测时段;若冷藏(0-4℃),需在宰后 24 小时 ±15 分钟内完成检测。

牛肉:分割后需静置 0.5 小时,待肉色稳定后测定,避免宰后应激导致的颜色波动影响结果。

2. 样本处理与测量技巧

测量前需去除肉类表面的水分或血水,避免液体反光干扰 L * 值准确性;

将样品切成约 1cm×1cm×1cm 的块状,保持形状完整,选择平整、纹路规则的位置测量;

每个样本需在 3-5 个不同位置重复测量,取平均值以降低误差。

3. 仪器选择建议

优先选择集成光谱分析模块的色差仪(如 TS7600),可实现 “颜色 - 质地” 联动检测,更全面地评估肉类品质。对于纹理复杂的肉类(如带脂肪层的肉块),大口径型号(如 20mm)的检测效果更佳。